Sevilla, 29/VI/2023

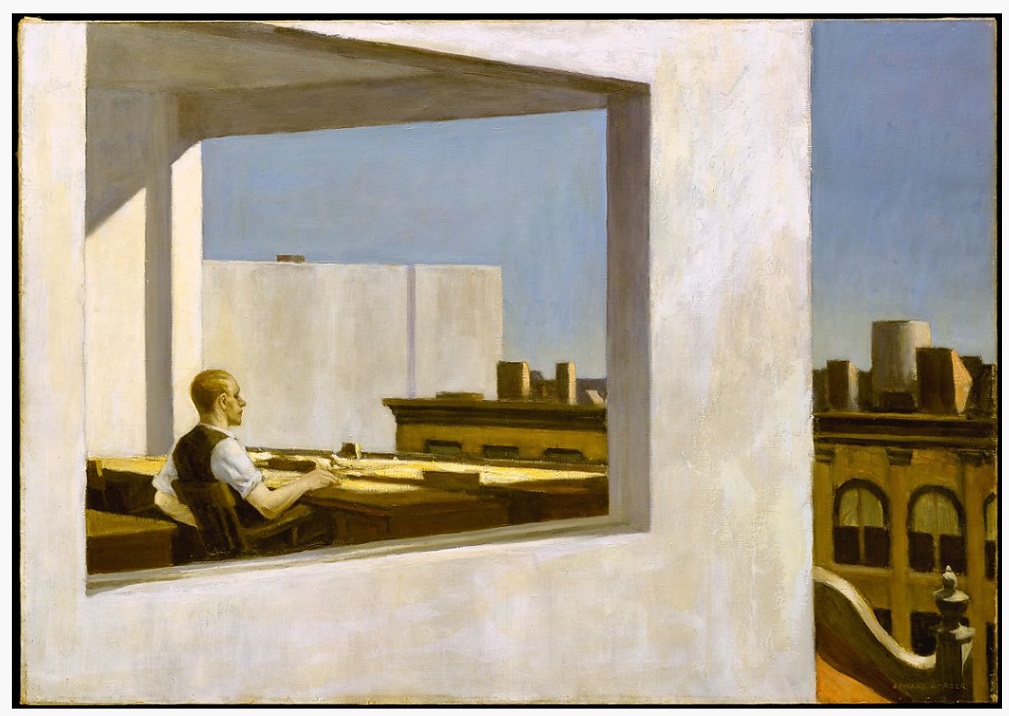

A lo largo de mi vida he comprobado, no sin cierta desazón, que posicionarse o tomar partido por una ideología genera a veces un efecto halo de soledad existencial. Una soledad no querida, pero que inunda nuestras vidas día a día, viendo de forma alarmante que la sociedad camina por derroteros de indiferencia, mediocridad y desafección ética, como estamos viendo en este país, al revés, en estos últimos tiempos políticos tan convulsos. En este contexto, he recordado hoy al pintor americano Edward Hopper, a través de la publicación de una conferencia inédita de Carmen Martín Gaite en Madrid sobre su obra, en 2006, porque nadie mejor que él ha pintado las metáforas existenciales, un adelantado en su tiempo para expresar este recurso excelente de comunicación, fundamentalmente de situaciones humanas de soledad no deseada y espera, en las que las ventanas, no sé si discretas, así como habitaciones de hoteles y despachos vacíos, en los que los protagonistas de cada cuadro están solos también, son las grandes metáforas visuales en gran parte de su excelente obra pictórica. Durante mi vida profesional, utilicé en alguna ocasión, en las presentaciones oficiales sobre estrategia digital, un cuadro suyo, Oficina en una ciudad pequeña, muy representativo de la estrechez de miras y soledades que a veces tenemos en la vida pública, perfectamente aplicable a la privada de todos los días. En los tiempos difíciles de la política en nuestro país, este cuadro es sugerente para interpretar cómo vivimos la soledad ante la realidad de lo que está ocurriendo.

Hopper aborda la realidad de la espera en muchos cuadros con ventanas que suponen un respiro en la soledad de cada protagonista y en situaciones personales, familiares, de pareja, a modo de juego existencial en las que cada uno tiene que buscar la mejor salida al conflicto de cada persona en particular. Estos óleos de soledades representan muy bien nuestra situación actual. Estamos muchas veces solos ante el peligro, en silencio y permitiéndonos algo muy importante: reflexionar, reflexionar, reflexionar, y pasar a la acción, porque las ventanas de la vida ofrecen siempre oportunidades, lo que nos in vita a «parar» un momento. Estamos viviendo momentos difíciles en cada espacio particular de soledad, muchas veces acompañada, aunque siempre nos quedan ventanas amplias o pequeñas, desnudas, como invitando a saltar a través de ellas observando los cuadros de Hopper, porque no tienen limitación alguna, solo el vértigo existencial legítimo para trascenderlas y volver a la vida para recorrer las grandes alamedas de la libertad.

La escritora Carmen Martín Gaite, en la conferencia citada anteriormente, que pronunció sobre la obra de Hopper el 14 de diciembre de 1996 en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, dentro del programa El cuadro del mes, en el que la Fundación Thyssen convertía en protagonista, cada mes, a uno de sus cuadros, contó semblanzas suyas durante una de sus estancias en Nueva York, como profesora visitante de la Universidad de Columbia, recogidas en un cuaderno en el que, según sus propias palabras, “se apuntan ya dos de las primeras impresiones que me han acompañado siempre en posteriores visitas a los Estados Unidos, una de ellas puramente visual relacionada con las ventanas y otra con el sentimiento de soledad que se te cuela en el alma como una lluvia fina, y que el pintor a que voy a referirme transmite desde todos sus cuadros”. Era así porque “New York —apunté allí— es una ciudad que no se puede captar ni transferir solo con la pluma, se necesitan imágenes. Ha empezado a llover, es de noche, tengo la radio puesta, la lluvia se ha convertido en tormenta. Casi todas las luces de las casas están apagadas, pero aún queda alguna encendida. Desde la soledad de mi cuarto las dudosas figuras de los demás, a la luz de las lámparas, son siluetas fugaces de la gente desconocida que se mueve detrás de sus ventanas: parecen interiores de Edward Hopper. Yo misma ahora soy como la mujer de un cuadro de Hopper, mientras pienso en él y siento un poco de melancolía y desarraigo, comiéndome una manzana en soledad”.

Esta conferencia, inédita hasta hace muy poco tiempo, aparece ahora en una recopilación de conferencias de la escritora, De viva voz, llevada a cabo por José Teruel, publicada ayer en la editorial Siruela, donde centra su intervención en un cuadro concreto, Habitación de hotel, pintado en 1931, que contempló en 1980 durante su visita a una exposición retrospectiva sobre la obra de Hopper, celebrada para conmemorar el cincuenta aniversario del Whitney Museum de Nueva York: “En cuanto al cuadro de 1931, quiero decir de antemano que fue el que más me impresionó de toda aquella exposición, hasta el punto de que a la mujer recién llegada a la habitación de un hotel desconocido, le llegué a inventar una historia, a la cual iban dando sustento diferentes figuras femeninas distribuidas por las calles en cuyo rostro y actitudes creía adivinar el desconcierto, el extravío y la necesidad de esconderse o de huir a alguna parte, tal vez a un lugar cuya inexistencia se conoce de antemano. Así nació, poco más tarde, mi poema Todo es un cuento roto en Nueva York, donde una mujer inconcreta, buscada acaso por la policía y que va convirtiéndose sucesivamente en otra a lo largo del poema, acaba refugiándose en un cuadro del Museo Whitney, se sienta en la cama de una pensión anónima y ya no espera nada: “[…] Con los brazos caídos y la mirada estática, clavada eternamente de cara a una ventana que de tan bien pintada parece de verdad”.

Edward Hopper despejó estas dudas existenciales cuando afirmó que “si determinadas situaciones vitales pudiesen contarse con palabras no sería necesario pintar”, a pesar de que Blas de Otero hizo un canto precioso a esas palabras que, en la soledad no deseada en la que a veces estamos inmersos, aún nos quedan: Si abrí los ojos para ver el rostro / puro y terrible de mi patria, /si abrí los labios hasta desgarrármelos, / me queda la palabra. Reconozco que, junto a ella, también me queda Hopper.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes para su interés personal, aparte de su situación actual de persona jubilada.

UCRANIA, ¡Paz y Libertad!