Sevilla, 18/X/2023

¿Y qué importancia tengo yo

en el tribunal del olvido?

¿Cuál es la representación

del resultado venidero?

[…]

Pablo Neruda, Libro de las preguntas, LX

Me hago estas preguntas de Neruda siempre que me enfrento ante situaciones clamorosas de silencios cómplices, en esta ocasión ante los tristes acontecimientos de la guerra entre Israel y Hamás, sobre todo cuando se utiliza la violencia con la población civil, anónima, sin culpa alguna, hasta límites insospechados. Los silencios cómplices son una de las mayores amenazas para la democracia. Me refiero, concretamente, a los que siempre derivan en olvidos, respaldados además por tribunales especializados en apoyar el silencio injusto, países todopoderosos, para entendernos, del Este y del Oeste, del Norte y del Sur, de todas las latitudes, Señores y Señoras de Negro, Bancos Mundiales injustos por definición, Mercados Benefactores de las Guerras, gracias a sus mercancías preferidas, las armas mortíferas y cada vez más sofisticadas, todos ellos como pilares fundamentales que propician el ocaso de la democracia.

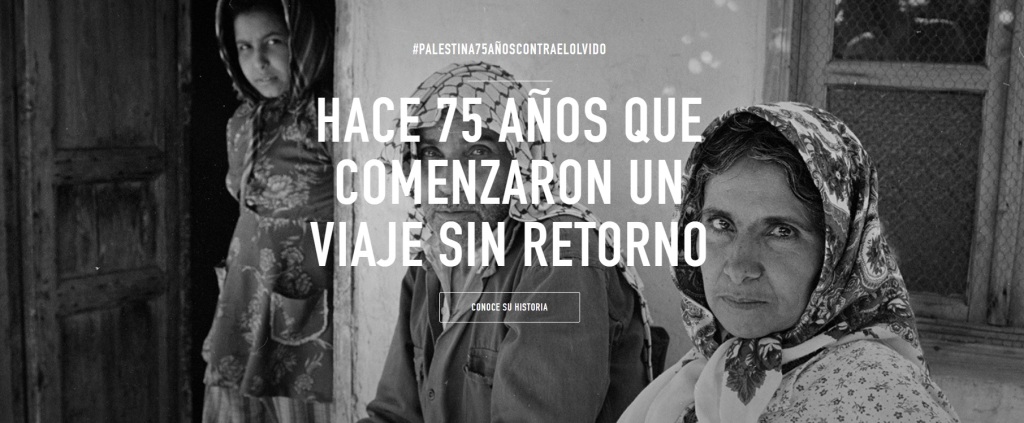

En los acontecimientos de la guerra actual citada, he recordado que esta situación tiene una larga historia, setenta y cinco años de sufrimiento del pueblo palestino, que se dice pronto, algo que nos debería llevar a olvidar el olvido de este territorio, como nos lo recordaba Eduardo Galeano en su lectura del mundo patas arriba, al revés: “Olvidar el olvido: don Ramón Gómez de la Serna contó de alguien que tenía tan mala memoria que un día se olvidó de que tenía mala memoria y se acordó de todo. Recordar el pasado, para liberarnos de sus maldiciones: no para atar los pies del tiempo presente, sino para que el presente camine libre de trampas. Hasta hace algunos siglos, se decía recordar para decir despertar, y todavía la palabra se usa en este sentido en algunos campos de América latina. La memoria despierta es contradictoria, como nosotros; nunca está quieta, y con nosotros cambia. No nació para ancla. Tiene, más bien, vocación de catapulta. Quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia: pero prefiere la esperanza, su peligro, su intemperie. Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo y de la mar, y no se equivocaron”. Excelente reflexión.

Quienes estamos atentos ante esta guerra tan desigual, David y Goliath, tomamos conciencia de lo que significa permanecer callados o denunciar cada uno, cada una, de la mejor forma que pueda lo que estamos viendo y está pasando. De ahí la pregunta concreta de esta reflexión en alta voz: ¿Qué responsabilidad tengo yo en los tribunales de los silencios y olvidos cómplices? Basta leer páginas de la historia de Israel y Palestina para tomar conciencia de cómo se propagan con silencios cómplices internacionales y de países limítrofes, noticias falsas o manipuladas sobre el delicado pasado que ha llenado páginas tristes de esta historia en territorios aparentemente lejanos, pero que hoy pueden trastocar el llamado orden mundial. Existen silenciadores diplomáticos que justifican el todo vale en tiempos de guerra y lo que menos importa es la población anónima a la que siempre le toca sufrir el eufemismo de los llamados «daños colaterales». Los tribunales del olvido abundan por doquier, justificando en estos momentos lo que no tiene nombre, por lo que creo que es urgente descubrirlos y desenmascararlos, porque hacen mucho daño a todo y a todos. Es una ocasión para reivindicar el papel que deben jugar las personas dignas ante esos tribunales del olvido.

Estoy convencido que la mejor respuesta ante estas preguntas de Neruda para salir de los silencios y olvidos cómplices, radica en rescatar las ideologías dignas, basadas en creencias, porque asistimos a una clamorosa ausencia de ellas en el mundo en general. Recuerdo una canción de mis años jóvenes, Ausencia, que cantaba María Dolores Pradera extraordinariamente bien, con sentimiento pleno, sobre todo su estribillo final: Ausencia / quiere decir olvido / Decir tinieblas, decir jamás / Las aves pueden volver al nido / Pero las almas no vuelven más. La ausencia de valores está configurando una forma de ser y estar en el mundo muy diferente a cuando están presentes en cada acto humano. Los echamos de menos y es un hilo conductor en la razón ética de las personas dignas. Es lo más parecido a la ausencia de seres queridos, familiares o amigos del alma, cuando se alejan de nosotros por razones físicas, psíquicas o sociales. También, cuando se constata el olvido palmario de las ideologías, de la conciencia de clase, incluso del sentimiento de pertenecer a un grupo social donde nos podemos entender mejor todos los que participan de una ideología que busca sólo el interés general. Es lo que está pasando en nuestra sociedad actual, que lo revestimos de palabras y frases eufemísticas tales como desafección, desencanto y desmovilización. Nada se puede ver afectado, encantado o movilizado, incluso la guerra de Israel y Hamás, también la de Ucrania, si no hay ideología o creencias, que José Ferrater Mora, de quien tanto aprendí, resumía en cuatro para entendernos: personas, naturaleza, sociedad o dios o dioses. Todas legítimas, todas accesibles, todas necesarias, todas imprescindibles como horizonte en la vida, atendiendo a la pregunta siguiente de Neruda, que reitero de nuevo, si somos capaces de dar respuesta digna al indeseable tribunal del olvido: ¿Cuál es la representación del resultado venidero? Porque lo dicho anteriormente vale cuando se trabaja, como el campo, en un frente popular y salvando siempre el interés general.

Hoy he recordado también a un cantor de mi juventud, Silvio Rodríguez, que me aportó ideología y compromiso en mi azarosa vida, bastante enfrentada al tribunal del olvido. Se trata de su canción Ausencia, que me compromete a seguir creyendo que “Hay ausencias que son como el olvido / que empolvan madrugadas y semillas / que se fueron perdidas en sus mares / donde nunca podrán hallar la orilla…”. Y sigue su canción de una forma que aclara definitivamente que decir olvido es decir ausencia de casi todo:

Hay ausencias que rozan con el alma,

mariposas celosas del espacio,

austeras prisioneras de las flores,

que te ponen su miel para los labios.

Ausencia, remoto fantasma que violas las puertas

que cantas, que gritas al cielo esa voz

que has llevado contigo

que escribes tú la canción que falta

que siempre nos recuerda la distancia

Hay ausencias gaviotas que te salvan

que desdeñan fronteras y estaciones,

que rondan las paredes, las palabras

dibujando la fe con sus creyones.

Hay ausencias que te hablan de un mañana,

que se tornan de todos los colores,

que te ponen el mundo en la ventana

y de esperanza llenan los balcones.

Ausencia, remoto fantasma

que violas las puertas, que cantas,

que gritas al cielo esa voz

que has llevado contigo,

que escribes tú la canción que falta

que siempre nos recuerdas la distancia

La representación del resultado venidero, en relación con la guerra de Israel y Hamás, si no atacamos de frente los silencios cómplices, el olvido y sus tribunales por doquier, es que volveremos a sufrir mucho si no hacemos un esfuerzo especial por recobrar las ideologías que nos ayuden, de nuevo, a recuperar el sentido de la vida, porque sabemos que el olvido es siempre ausencia de alma, tinieblas, el jamás, sabiendo como sabemos que las aves pueden volver al nido, pero que las almas del auténtico pueblo palestino o las personas que han muerto por los ataques sorpresivos de Hamás, no vuelven más. Aunque hoy podamos escribir la canción que falta y que siempre nos permitirá recordar la distancia que nos separa todavía de la dignidad que toda persona merece. De lo que estoy convencido es de que si se callan…, el cantor, el compositor, el escritor, el soñador, el bloguero, el político digno, el artista o el ciudadano anónimo, no conformes con las injusticias que pasan en nuestro mundo cotidiano al revés, olvidándolo todo mediante ausencias y silencios cómplices, se calla la vida y la palabra. Las denuncias también, a los cuatro vientos.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes para su interés personal, aparte de su situación actual de persona jubilada.

UCRANIA, ¡Paz y Libertad!

Debe estar conectado para enviar un comentario.